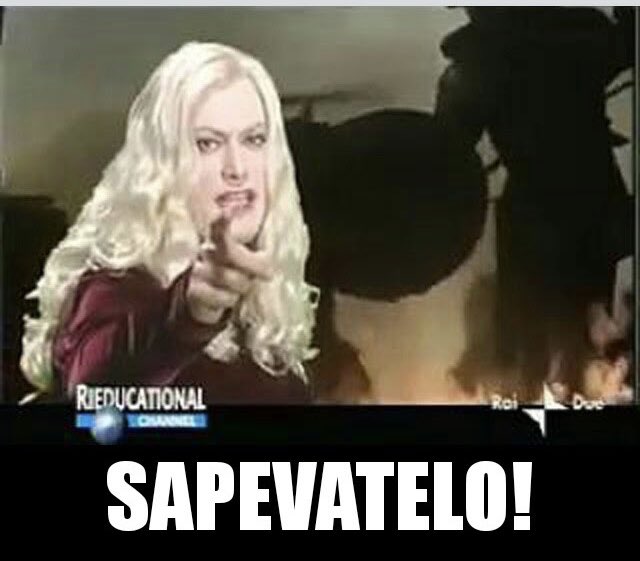

Sapevatelo: la posizione dei pronomi atoni in italiano antico- Demis Galli

di Demis Galli

Dove si mettono i pronomi atoni?

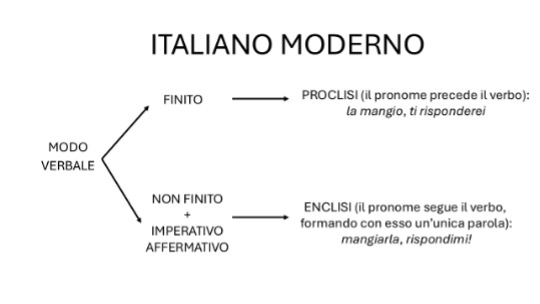

I pronomi atoni, ossia quei pronomi privi di accento che svolgono funzioni di complemento (mi, ti, la, lo, gli ecc.), possono precedere il verbo (proclisi) o seguirlo, fondendosi con esso in un’unica parola (enclisi). La loro posizione è cambiata nel corso della storia linguistica dell’italiano, e la differenza tra italiano moderno ed antico può essere riassunta come segue:

Uno sguardo al passato: la legge Tobler-Mussafia

Il primo studioso ad occuparsi della posizione dei pronomi atoni in italiano antico fu Adolfo Mussafia, alla fine dell’Ottocento, sulla scia degli studi compiuti da Adolf Tobler sul francese antico. Proprio le osservazioni di questi due studiosi hanno portato alla formulazione della cosiddetta legge Tobler-Mussafia, che descrive la distribuzione di enclisi e proclisi nelle varietà romanze medievali. Per quanto riguarda l’italiano antico, la distribuzione è la seguente:

· ENCLISI COSTANTE quando:

§ il verbo occupa la posizione iniziale di frase: Levommi il mio pensier…; Volgesi al fante;

§ il verbo è preceduto da un vocativo: Amico mio, pregoti che…;

§ la frase, principale o subordinata, di cui il verbo occupa la posizione iniziale, si trova all’interno di un periodo ed è coordinata per asindeto, cioè senza l’uso di congiunzioni, a quella precedente: andai da tuo fratello, diedigli la lettera, pregailo di….; Vogliono che voi empiate…, fidiate…, siate…, perdoniate le ingiurie, guardiatevi dal mal dire. (in quest’ultimo esempio sono presenti cinque subordinate completive oggettive dipendenti dal verbo volere e coordinate per asindeto, l’ultima delle quali con un pronome atono in enclisi al verbo);

· ENCLISI PREPONDERANTE quando:

§ il verbo si trova in posizione iniziale di una frase, principale o subordinata, coordinata alla precedente tramite le congiunzioni e e ma: l'ombra si tacque e riguardommi; e non gli diè testicciuole né occhi, ma diègli peducci; e comanda a un suo giustiziere che subito lo faccia spogliare e mettale ad esecuzione; però che le cattive cose non si vogliono tenere, ma voglionsi lasciare andare;

· ENCLISI CONCORRENTE CON LA PROCLISI quando:

§ la frase principale è preceduta da una o più subordinate: Quando tu sarai nel dolce mondo, pregoti; Da poi che Carlo tuo… m'ebbe chiarito, mi narrò gl'inganni. Gli studiosi hanno tentato in vari modi di spiegare i motivi di questa alternanza, focalizzandosi, ad esempio, sul tipo di subordinata che precede la principale. Tuttavia, la questione non è ancora stata chiarita, e a questo si aggiunge la discussione, anch’essa senza una soluzione condivisa, riguardante la presunta situazione nei testi più antichi: alcuni, infatti, ritengono che in origine prevalesse la collocazione enclitica, mentre altri sono giunti a conclusioni opposte, sottolineando come, in realtà, fosse la proclisi a dominare;

· ENCLISI FACOLTATIVA:

§ si tratta di tutte quelle occorrenze enclitiche in contesti che non rientrano tra quelli fin qui descritti e nei quali prevale normalmente la collocazione proclitica: la fante gettalo in terra; tutti lo cominciano ad avere a vile, e in loro dispregiavanlo. Questi esempi dimostrano che in italiano antico non esistono casi in cui l’enclisi sia assolutamente vietata, a differenza di quanto avviene per la proclisi, la quale è sistematicamente assente in determinate posizioni. Tuttavia, il ricorso all’enclisi facoltativa è spesso legato ad esigenze metriche, tanto in poesia quanto in prosa, e per questo motivo si colloca su un piano di analisi diverso dai contesti finora descritti.

E L’IMPERATIVO?

In italiano antico non esiste distinzione tra l’imperativo e le altre forme finite del verbo; perciò, si trova enclisi del pronome con l’imperativo in posizione iniziale di frase (Fatevi con Dio, ch'io ho fretta; Madonna, perdonatemi, io non ve lo direi mai.), dopo le congiunzioni e e ma (Fate d'averle e fatene il dovere; ma fidatevi del medico dello scrittoio), ed anche dopo frase subordinata (se vi piace, narratemi i vostri accidenti). In tutti gli altri contesti, invece, è la forma proclitica ad essere la norma: Or ti lieva suso; e tu mi dà fiorini C.

Questa, dunque, è la legge Tobler-Mussafia. La sua regolarità, perlomeno nei contesti in cui il verbo si trova in posizione iniziale di frase, è tale in italiano antico che la posizione di un pronome atono può aiutare nella risoluzione di criticità interpretative di un testo. Lo stesso Mussafia, infatti, discutendo un passo della Commedia, afferma quanto segue (Mussafia 1886: 256):

Sono note le ingegnose argomentazioni, colle quali al v. 89 del XXV del Paradiso si volle interpungere ed esso: Lo mi addita, considerando il verbo qual di seconda persona dell'imperativo. I commentatori fanno lunghissime note per ribattere cotali argomenti e difendere l'opinione, che dice il verbo essere di terza persona dell'indicativo; il grammatico prende la via più spiccia e ricorda che il periodo non potendo cominciare da pronomi proclitici, l'imperativo è escluso.

Adolfo Mussafia, eletto socio dell’Accademia della Crusca nel 1883.

Quando sono cambiate le cose?

Il primo contesto in cui la collocazione dei pronomi ha iniziato a seguire il criterio moderno è quello rappresentato da una frase principale preceduta da una subordinata. In questo caso la proclisi si è imposta sull’enclisi già a partire dalla metà del Trecento. Nel Decameron, ad esempio, su 1176 esempi, ben 1129 hanno il pronome in posizione proclitica al verbo: E sopra questa essaminazione pensando lungamente stato, gli venne in memoria un ser Cepperello da Prato; se pure andar te ne volessi, ve ne potreste tutti andare di brigata.

Più tarda, invece, è l’estensione della proclisi nei contesti in cui il verbo è preceduto dalle congiunzioni e e ma. Nel corso del Quattrocento, infatti, l’enclisi è ancora preponderante, ed occorre attendere il Cinquecento per assistere ad un considerevole aumento delle occorrenze proclitiche, come emerge, ad esempio, in Macchiavelli: il che non solamente non contradisse, ma lo fe' più facile; e gli conviene sperare più nelle forze proprie che ne' disordini di altri.

Per quanto riguarda i contesti in cui il verbo si trova in posizione iniziale di frase, invece, non c’è accordo unanime tra gli studiosi. Molti hanno indicato il Quattrocento come il secolo in cui la proclisi si estenderebbe ai danni dell’enclisi, e tra questi lo stesso Mussafia, il quale, però, ha aggiunto che nei testi in prosa del Cinquecento si ritrovano ancora molte occorrenze enclitiche. Anche Bruno Migliorini, nella sua Storia della lingua italiana, condivide l’idea che sia il Quattrocento il secolo “incriminato”, salvo poi affermare che nel Cinquecento «l'enclisi pronominale all'inizio di proposizione è ancora predominante, specialmente negli scrittori arcaizzanti (per es. nel Bembo)» (Migliorini (1960); cito da (2001): 397). Altri studiosi, però, ritengono che il fenomeno sia più tardo, sottolineando non solo che la legge Tobler-Mussafia sia prevalentemente rispettata ancora nel Cinquecento, ma collocando il suo sfaldamento addirittura nel Seicento! Ciò su cui non ci sono dubbi, invece, è che la distribuzione dei pronomi atoni con le forme dell’imperativo si modifichi in modo sostanziale già nel corso del Quattrocento, con l’enclisi avviata verso una generale affermazione, accentuata poi nel Cinquecento, secolo in cui l’imperativo enclitico sostituisce definitivamente quello proclitico: con alcuno spirito d'umanità degnatevi d'udire; Or governatevi come vi pare.

Toscana e dintorni

Le considerazioni fatte fin qui si riferiscono a testi di area toscano-fiorentina, notoriamente i più indagati dagli studiosi. Per un’accurata ricostruzione della storia della lingua italiana, però, è importante sottolineare che esistono differenze, a volte notevoli, tra l’area toscano-fiorentina e le altre aree linguistiche e che non sempre la varietà linguistica fiorentina è riuscita ad imporsi al resto d’Italia. Anzi, a volte è stato proprio il fiorentino ad aver accolto novità linguistiche e, in questo senso, i pronomi atoni offrono almeno tre interessanti spunti di riflessione.

Il primo è legato alla loro distribuzione con i modi finiti del verbo: alcuni studiosi, tra i quali Weinapple (1983), hanno notato che nei testi fiorentini cinquecenteschi l’enclisi in posizione iniziale di frase è più rigorosamente rispettata che non in quelli ad essi coevi, ma provenienti da altre aree linguistiche. Questo fatto sembra dunque suggerire una maggior resistenza del fiorentino al venir meno delle condizioni previste dalla legge Tobler-Mussafia. Un altro fenomeno, poi, riguarda le forme non finite del verbo precedute da negazione (non mangiarla, non rispondendoti, non tenutolo). Nei testi due-trecenteschi la collocazione enclitica del pronome è la norma, indipendentemente dalla provenienza geografica dei testi: e infine non veggendola cominciò a domandare; tue no mandi tutte queste chose per non darti brigha. Nel corso del Quattrocento, però, in area toscano-fiorentina si assiste ad una progressiva estensione della proclisi, tanto che nei Libri della famiglia di Leon Battista Alberti, a fronte di 52 occorrenze enclitiche, se ne trovano 50 con il pronome atono in proclisi: segno di grande perfidia non si fidare de' suoi per confidarsi degli altri; e tu, Lionardo, nollo provando non in tutto mi crederesti. Il rapporto tra enclisi e proclisi si sviluppa ulteriormente nel Cinquecento, con il tipo proclitico che diventa la norma: «Firenze, però, nel Cinquecento ha ormai perso la sua supremazia economica e politica e non è più un centro propulsore di cambiamenti linguistici. E effettivamente il fenomeno della proclisi con i modi non finiti del verbo non riesce veramente ad imporsi al resto dell'Italia e anche a Firenze finisce per recedere di nuovo di fronte all'enclisi» (Weinapple 1983: 51).

Un’ultima considerazione riguarda, invece, la posizione reciproca dei pronomi. A differenza dell’italiano di oggi, caratterizzato dall’ordine dativo-accusativo (te lo dico, dammelo ecc.), in italiano antico, in particolare in toscano, la sequenza è accusativo-dativo (lo ti dico, dallomi): «Non son ben chiare le ragioni che in Toscana hanno condotto alla sostituzione del tipo antico lo ti dico, dallomi con quello te lo dico, dammelo […]. Il trapasso dovrebbe essersi compiuto molto presto nell'Italia meridionale e settentrionale, poiché in entrambi questi gruppi di dialetti vediamo valere sin dai tempi più antichi la posizione dativo-accusativo […]. Dato che, di contro a quest'uso, il toscano (per meglio dire, alcune zone di Toscana) ne aveva sviluppato uno suo proprio, è facile supporre che il particolar tipo toscano sia stato, per influsso settentrionale e meridionale, schiacciato dall'altro, tanto più diffuso. […]. Nell'inversione d'ordine accaduta nel toscano sarebbe dunque da vedere l'azione di forze centripete» (1968, vol. II: 177-78).

Per saperne di più

Durante, Marcello. Dal latino all'italiano moderno: saggio di storia linguistica e culturale. Bologna, Zanichelli, 1981.

Migliorini, Bruno. Storia della lingua italiana. V edizione. Milano, Bompiani, 2001.

Mura Porcu, Anna. «La legge di Tobler-Mussafia nel Decameron». In: Lingua e Stile Bologna XII.2, 1977, pp. 229-246

Mussafia, Adolfo. «Una particolarità sintattica della lingua italiana dei primi secoli». In: Miscellanea di filologia e linguistica in memoria di N. Caix e U.A. Cenello. Firenze, 1886, pp. 251-261.

Palermo, Massimo. L'espressione del pronome personale soggetto nella storia dell'italiano. Vol. 540. Roma, Bulzoni, 1997.

Patota, Giuseppe. «Ricerche sull'imperativo con pronome atono». In: Studi linguistici italiani X, 1984, pp. 173-246.

Ramsden, Herbert. Weak-pronoun position in the early Romance languages. Vol. 14. Manchester University Press, 1963.

Rohlfs, Gerhard. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. 3 voll. Torino, Einaudi, 1966-69.

Ulleland, Magnus. «Alcune osservazioni sulla legge «Tobler-Mussafia»». In: Studia neophilologica XXXII.1, 1960, pp. 53-79.

Weinapple, Fiorenza. «La clisi nel linguaggio comico del Cinquecento». In: Studi di Grammatica Italiana XII, 1983, pp. 5-106.

Whitfield, John Humphreys. «In margine alla legge Tobler-Mussafia: La proclisi della negativa». In: Le parole e le idee VI, 1964, pp. 61-71.

febbraio 2025