"Chiamate una medica!"

di Simona Frabotta

1. I nomi femminili di professione nei libri di testo

La regola per la formazione delle forme femminili e maschili dei nomi di professione, pur nella sua complessità morfologica, è ormai un tema ineludibile nei manuali e nelle grammatiche di italiano, sia per madrelingua sia per apprendenti di lingua seconda o straniera. Tuttavia, diversi studi hanno evidenziato come il trattamento di questa regola all’interno dei testi scolastici non sia sempre efficace o completo, continuando a proporre modelli linguistici di stampo conservatore e poco inclusivi (Robustelli 2014; Bachis 2019; Frabotta 2025).

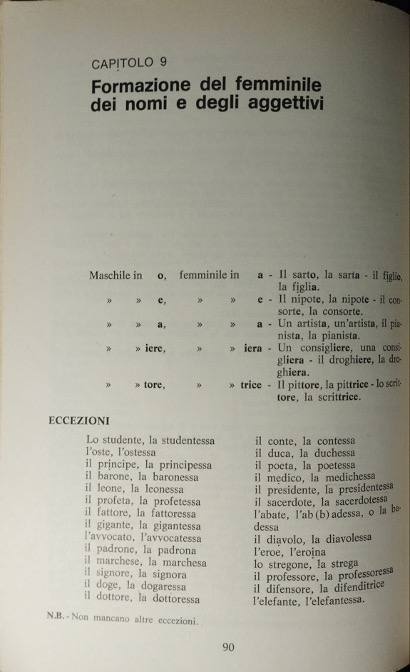

Nei manuali destinati a un pubblico straniero, la questione non ha sempre ricevuto la rilevanza che possiede oggi. Consultando l'archivio GeoStoGrammIt, notiamo che ne La lingua italiana per stranieri di Katerinov e Boriosi Katerinov, pubblicato per la prima volta nel 1973 e considerato una pietra miliare della manualistica di italiano L2/LS, non viene affrontato il tema del genere nei nomi di professione. Diversamente, già nel 1975 La lingua italiana per gli stranieri di Armida Roncari e Carlo Brighenti dedica un intero capitolo a questo argomento, intitolato “Formazione del femminile dei nomi e degli aggettivi” (Figura 1).

Figura 1 Roncari e Brighenti (1975) La lingua italiana per gli stranieri

Il manuale propone un elenco di nomi di professione con la loro forma maschile e femminile, organizzati in gruppi secondo la desinenza: -o/-a (es. sarto/sarta), -e (es. il/la consorte), -iere/-iera (es. consigliere/consigliera), -tore/-trice (es. scrittore/scrittrice). A completamento dello schema principale, viene presentata una lista di sostantivi considerati “eccezioni”, molti dei quali femminili in -essa. Alcuni di questi sono ancora di uso comune, come studentessa, dottoressa e professoressa, mentre altri mostrano un uso oscillante. Presidentessa, ad esempio, si alterna con presidente, oggi considerato un nome di genere comune. Altri termini, invece, risultano ormai arcaici, come medichessa, che assume un significato più complesso rispetto a quello di semplice variante di medica.

2. Si dice medica o medichessa?

In una consulenza per l’Accademia della Crusca sui nomi di professione al femminile, Cecilia Robustelli (2017) ricorda che i termini medica e medichessa hanno radici antiche, risalenti all’XI secolo e alle Mulieres Salernitanae, un gruppo di donne dedite alla medicina e guidate da Trotula de Ruggiero. Tuttavia, medichessa è documentato soprattutto come forma ironica o scherzosa, evocando l’immagine arcaica di una “sacerdotessa guaritrice” o di una “maga”.

Questa accezione trova conferma nel libro di Erika Maderna (Medichesse. La vocazione femminile alla cura, 2012), dove si racconta l’evoluzione del termine medichessa e i numerosi ruoli assunti dalle donne in ambito medico nei secoli: maga, sacerdotessa guaritrice, ostetrica, erborista, monaca, alchimista e compilatrice di ricettari. Sebbene la medicina praticata dalle donne si basasse su un approccio empirico e tradizionale, spesso in contrasto con la scienza maschile accademica, essa rappresentava una rara forma di espressione e autonomia femminile. Nonostante le limitazioni sociali, queste pratiche includevano sia attività lecite sia conoscenze proibite, come la contraccezione, l’aborto, gli incantesimi amorosi e le tecniche legate alla fertilità.

3. Da medichessa a medica: evoluzione linguistica

Secondo Thornton (2004), medichessa risulta una forma meno elegante e funzionale rispetto a medica. L’autrice sottolinea come molte parole in -essa (ad esempio, presidentessa e sindachessa) siano nate inizialmente per indicare le mogli di uomini con ruoli di rilievo, soprattutto in ambiti politico, militare e religioso (es. duchessa, contessa, sacerdotessa).

Nel XIX secolo, i nomi con il suffisso -essa cominciarono ad assumere una connotazione dispregiativa nei confronti delle donne, una sfumatura che è rimasta nell’italiano contemporaneo. Nei dizionari attuali, il termine medichessa conserva una connotazione ironica o peggiorativa, suggerendo una competenza limitata in medicina. Il dizionario Treccani online la definisce come “donna che in casi particolari assista e curi un malato” o “che pretenda d’intendersi di medicina”. Analogamente, il Garzanti la descrive come una “donna che conosce, o ritiene di conoscere, un po’ di medicina pratica”.

La pagina del manuale di Roncari e Brighenti offre quindi un’interessante testimonianza dell’evoluzione del termine medichessa, che negli anni Settanta godeva ancora di una certa diffusione. Sarà probabilmente con la pubblicazione delle Raccomandazioni di Alma Sabatini (1987), in cui i termini in -essa vengono definiti superflui e sessisti, che il loro utilizzo inizierà a essere messo in discussione, lasciando spazio alla forma medica.

Non si tratta però di un'evoluzione che ha visto semplicemente il termine medichessa essere sostituito da medica, poiché come riporta Robustelli (2017), quest’ultima non è un’invenzione moderna, ma un termine già presente nei dizionari storici e nelle opere letterarie. Scomparso quasi del tutto nella seconda metà dell’Ottocento, è riemerso negli ultimi anni, anche nel linguaggio giornalistico, grazie alla sua semplicità morfologica e alla mancanza di connotazioni negative.

4. Medica, medico o la medico?

Nell’uso contemporaneo, nonostante l’adozione crescente di medica, c’è ancora chi preferisce la forma maschile sovraesteso medico o addirittura la medico, segnalando una resistenza alla femminilizzazione delle professioni prestigiose. Questo fenomeno alimenta l’idea che la medicina sia una professione ancora prevalentemente maschile (Frabotta 2025).

Questa percezione, tuttavia, non rispecchia più la realtà: secondo i dati del 2024 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), nella fascia di età tra i 40 e i 50 anni le donne costituiscono il 64% delle persone iscritte. Utilizzare, dunque, il femminile medica risulta completamente coerente, sia alle regole di formazione delle parole in italiano, sia alla necessità di dare visibilità alle donne che svolgono questa professione in misura sempre maggiore.

Per saperne di più

Dalila Bachis, Genere, generi e ruoli nella grammaticografia scolastica attuale, in Simone Pregnolato, Michele Colombo (a cura di), Cultura e identità nazionale nella storia della grammatica. Atti del convegno internazionale di studi Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 6-7 maggio 2019, Firenze, Le Lettere, 2019, pp. 289-313.

Raffaello Fornaciari, Grammatica italiana dell’uso moderno, Firenze, Sansoni, 1900. Maderna, Erika, Medichesse. La vocazione femminile alla cura, Sansepolcro, Aboca Edizioni, 2012.

Simona Frabotta, La regola del genere dei nomi di professioni nei manuali di Italiano L2/LS. Quaderni di Italianistica, 2025, pp.167-190.

Cecilia Robustelli, Genere, grammatica e grammatiche, in Maria Serena Sapegno (a cura di), La differenza insegna. La didattica delle discipline in una prospettiva di genere, Roma, Carocci, 2014, pp. 61-74.

Cecilia Robustelli, Donne al lavoro (medico, direttore, poeta): ancora sul femminile dei nomi di professione, Accademia della Crusca, 21 febbraio 2017. Disponibile in rete al collegamento https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/donne-al-lavoro-medico-direttore-poeta-ancora-sul-femminile-dei-nomi-di-professione/1237.

Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1987.

Anna M. Thornton, Mozione, in Maria Grossmann, Franz Rainer (a cura di), La formazione delle parole in italiano, Tübingen, Niemeyer, 2004, pp. 218-227.

febbraio 2025