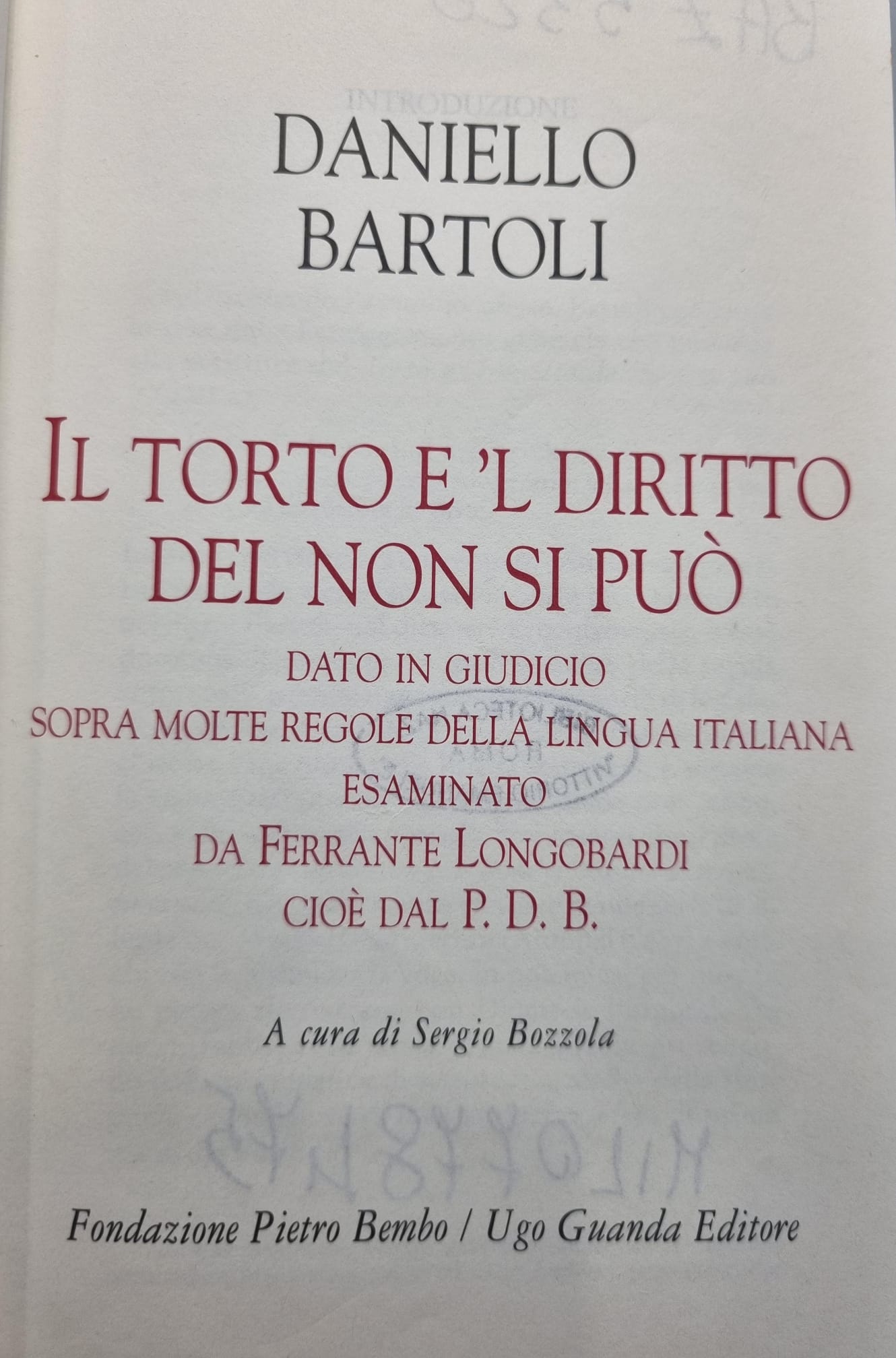

Il torto e'l diritto del non si puo

dato in giudicio sopra molte regole della lingua italiana esaminato da Ferrante Longobardi, cioè dal P. D. B

Autore:

Ferrante Longobardi, cioè il P. D. B | Bartoli Daniello

Luogo:

Venezia | Venezia

Editore:

Paolo Baglioni | Paolo Baglioni

Anno: 1680 - edizione moderna: 2009

Tipo: Grammatica

Ferrante Longobardi è pseudonimo di Daniello Bartoli.

Metalingua:

Italiano

Lingua oggetto:

Italiano

Sistema di scrittura:

Latino

Consistenza: 382 + XXVI pp.

Per questi dati vedi la scheda della prima edizione.

Si ringrazia Sergio Bozzola per la gentile concessione della trascrizione del testo.

La numerazione delle pagine fa riferimento all'edizione moderna di Bozzola 2009.

A

A si è alle volte posto soverchio v.g. «Ahi dolente a me», p. 422.

Abbenché non ha esempio, né vuole usarsi, p. 248.

Abbisognare si truova col quarto caso, p. 403.

Accenti, come vogliano usarsi, p. 59.

Accento de’ preteriti imperfetti, amavamo, leggevamo, havevamo etc., secondo gli esempi de gli antichi, de’ posarsi sopra la penultima sillaba, e dire amavàmo etc., p. 338.

Accento, col trasporsi, muta alcune vocali ne’ verbi debbo, esco, odo, p. 183.

Accento discioglie i dittonghi quando passa da essi più innanzi, v.g. si dice suona e siede, ma non suonava e siedeva, p. 184.

Acciò mal si adopera per ad hoc ut, dovendosi dire accioché, p. 31.

Accorciar non si dee la prima voce di niun verbo, salvo quella d’essere, p. 217.

Adulare ad alcuno ha buoni esempi, p. 408.

Adesso per ‘hora’ e ‘subito’ è ottima voce, p. 403.

Aere è ottima voce e d’amendue i generi, p. 340.

Affissi mi ti si etc. non raddoppian la consonante quando si aggiungono a voci tronche, v.g. non si dirà levammi per mi levai, ma levami, e così di tutti gli altri, p. 83.

Aggettivi ben tramezzati da’ sustantivi, come a dire «Pieni di tanta meraviglia e di così nuova», p. 113.

Aggettivi bene adoperati in forma d’avverbio, come «Rado interviene», «Bianco vestita» e simili, p. 178.

Aiutare si truova col terzo caso, p. 323.

Alcuna cosa è ben detto in vece d’un poco, p. 63.

Altresì può stare in principio di periodo, p. 296.

Altri pronome si adopera in tutti i casi, non solamente nel retto, p. 222.

Altro per lo pronome altri è fallo, ivi.

Altrui in caso retto ha di buoni esempi, ma meglio è astenersene, p. 223.

Ambasciata non significa solamente quel che dice l’ambasciadore, p. 345.

Ambi, ambo, ambe, ambidue, ambedue appena hanno esempi in prosa antica, p. 410.

Ammalarsi ha esempio, p. 384.

Anche è miglior voce che anco, p. 131.

Andare ha più volentieri andrò, andrai etc. che anderò, anderai etc., p. 52.

Andare da uno per «ad uno» è ben detto, p. 391.

Appo non si dà solamente a persone, ma ancora a cose, p. 253.

Appostatamente non vale solamente ‘apposta’, ma ancora l’apposite de’ Latini, p. 352.

Aprì preterito è ben detto, non solamente aperse, p. 220

A pruova significa ‘a competenza’; può ancora significare ‘per pruova’, p. 402.

Aquamorta, Aquaviva e simili ben detti, p. 280.

Arbore si truova in genere feminile, p. 358.

Ardire, osare e credere si sono usati con di e senza, p. 136.

Arena e rena, arenare e arrenare, tutto è ben detto, p. 399.

Articoli, non si debbono necessariamente replicare ad ogni nome, ma un solo ne può regger molti, p. 146.

Avvegnaché non sempre obliga al soggiuntivo, p. 218.

Avverbi coll’articolo, p. 312.

Avverbi, non si debbono spezzare, dicendo v.g. «Chiara e distintamente» etc., p. 35.

Avverbi, si adoperan come aggettivi, e aggettivi come avverbi, p. 178.

B

Bandire non è ‘mandare in bando’, ma ‘publicare’, p. 263.

Battaglia si truova detta di due soli combattenti, p. 275.

Benissimo avverbio, forse non ha esempio, p. 248.

Bisognevole è ciò che fa bisogno, non chi ha bisogno, p. 192.

C

Caggio ancor in prosa da caggi, caggia, caggiano, p. 419.

Cale e calere mal si adoperan come nomi; son verbo, ed hanno altri tempi, p. 241.

Capire appena ha esempio d’attivo appresso gli antichi, i quali han detto «La tal cosa cape nella tale», non «La tal cosa cape la tale», p. 400.

Capo per ‘guidatore’ si dice ancora di molti, p. 249.

Carcere è d’amendue i generi, p. 147.

Causa e causare sono cosa diversa da cagione e cagionare, p. 353.

Celeste è ottima voce in prosa, p. 406.

Ci avverbio vale ancora per ne, da, di, p. 224.

Ci avverbio si dà a cose presenti, vi a lontane, p. 269.

Ciascheduno è ottima voce, e del Boccacci, p. 160.

Cielo usato porsi con di, da etc. in vece di del, dal etc., e così d’altri nomi, p. 189.

Che si è adoperato per in che, p. 422.

Che accompagnata col dimostrativo dove parrebbe doverlesi il soggiuntivo, p. 376.

Che stranamente accordata coll’infinito, p. 51.

Che che pericolo ne corra è stato detto, p. 230.

Chi si è dato al plurale, «Chi pensano», «Chi tolgono» etc., p. 353.

Chiedere si truova col sesto caso, p. 357.

Chiunque si è dato non solamente a persona, ma ancor a cosa, né però è da usarsi, p. 405.

Cognomi, amano d’esser terminati in i, ma non sempre, p. 129.

Come può accompagnarsi col primo e col quarto o sest caso, e dire come io e come me, p. 108.

Come che non significa ‘percioché’, ma ‘benché, ancora che’ etc., p. 31; tal volta vale per ‘comunque’, p. 34.

Compianto è ancora d’un solo, p. 275.

Compositione e componimento, in che differiscano, p. 388.

Concesse e concesso per concedé e conceduto ha esempi di prosa, p. 355.

Conciosia cosa che e con ciofosse cosa che non sempre obligano al soggiuntivo, p. 219.

Confidarsi si truova col terzo caso, p. 386.

Con il, con li, con i, co i non sono più in buon uso, p. 113.

Con la, con le etc. e colla, colle etc. è ugualmente ben detto, p. 348.

Contento nome sustantivo ha esempio, p. 34.

Contro e contra, non è regola certa che quella serva solo al secondo e terzo caso, questa al quarto, p. 48.

Con tutto che, cioè ‘benché’, si può dare al dimostrativo, p. 354.

Con tutto che, con tutto, tuttoché e tutto sono un medesimo avverbio; con che tempi si accompagnino, p. 134.

Convenire verbo ben si accorda co’ sustantivi, come a dire «Conviensi l’huomo confessare» etc.; così ancora divenire e penare, p. 126.

Costà si è adoperato per colà in certi modi di favellare, p. 404.

Costì, costà e cotesto si debbono al luogo e alle cose del lontano con cui si parla; pur cotesto si truova usato altramente, p. 242.

Costui ben si adopera senza di in secondo caso, e ancora colui, p. 56.

Credere, vedi ardire.

Cui, secondo e quarto caso, ben si scrive in prosa senza articolo, p. 56. Nel terzo caso è più de’ poeti, ivi; cui in primo caso ha esempi da non imitare, p. 58.

D

Da poi è avverbio, e mal si usa come prepositione, e vuol dopo sé il che, p. 39.

Debbe per debet è ben detto, p. 302.

Degnare appena ha esempio antico d’altro che neutro, p. 346.

Deliberare una cosa ha esempio, p. 358.

Del sì, del no etc. ottimamente si dice, p. 338.

Denno per debbono ha esempio in prosa, ma non è da seguitarsi, p. 332.

Dentro e di fuori è meglio che di dentro e fuori, p. 120.

Derogare si truova col quarto caso, p. 358.

Devo, devi, deve etc. ha molti esempi, p. 109.

Dich’io per dico io si truova usato, p. 131.

Dici per di’ ha esempi in prosa, p. 219.

Dierono è ben detto per dederunt, p. 354.

Di fatto non significa solo ‘subitamente’, ma ancora quel che suol dirsi de facto, p. 362.

Di già appena ha esempio d’antico, p. 219.

Di lui, di lei etc. per suo, come si truovi usato e come no, p. 279.

Dimostrativo adoperato dove parrebbe doversi il soggiuntivo, p. 195.

Di presente non significa ‘al presente’, ma ‘subito’, p. 288.

Divenire, vedi convenire.

Diventare è buona voce, p. 343.

Dopo è prepositione e non vuole il che dopo sé; né si scrive doppo, né dopò, p. 37.

Dovere si dice, e non devere, perché l’accento non preme la prima e, p. 164.

Dovitia è ‘abbondanza’, dovitie vale ancora per ‘ricchezze’, p. 345.

E

Eclissi è di genere mascolino, p. 297.

Egli ed ei possono adoperarsi per eglino, cioè darsi al plurale, p. 165.

Ella, elle, elli son casi retti, benché usati da’ poeti come obliqui, p. 90.

Empiere, compiere etc. han l’accento nella penultima sillaba; empire, compito etc. hanno esempio, p. 317.

Enfiare si può usare attivo, p. 341.

Esempio ed esempi per esemplo ed esempli è ben detto, p. 374.

Essere verbo, in tutti i tempi ammette dopo sé il quarto caso, p. 109.

Esso a modo d’avverbio non si muta, e mal si dice con essa lei, con essi loro, p. 35.

Et è stata in uso a gli antichi, come hora ed o e, p. 142.

F

Faccio per fo ha qualche esempio in prosa, p. 218.

Fallare non val solamente mancare, ma ancora errare, p. 188.

Fenno per fecero ha esempio in prosa, ma non è ben detto, p. 333.

Fiata è di tre e di due sillabe, p. 262.

Fidare e confidare usati neutri, fuori dell’ordinario, p. 343.

Fido ha più d’un esempio in prosa, p. 344.

Figliuoli si dice ancora delle femine, p. 62; figlio è più del verso, p. 63.

Finita è nome come uscita, partita etc., p. 260.

Fiorenza è den detto, Firenze meglio, perché più usato, p. 230.

Frutta in plurale ha esempio, p. 359.

Fussi e fossi etc. è ben detto, p. 127.

G

Garrire si truova col terzo caso, p. 319.

Gerondi assoluti col primo e col sesto caso che ammettono in più modi, p. 90.

Gerondi posti senza affisso e per qual cagione, p. 161.

Gerondio ben si pone in forza di participio, v.g. «L’uccise dormendo» in vece di dormente, p. 34.

Gesti per ‘atteggiamenti’ ha un esempio d’antico e molti di moderni, p. 379.

Gioventù è voce vecchia e buona, p. 214.

Giusto prepositione si suol dare al maschio, giusta alla femina, p. 222.

Gli pronome mal si dà al terzo caso plurale, e male a cosa di genere feminino, ancorché singolare, p. 125.

Gli non si apostrofa innanzi a parola che non cominci da i, p. 128.

H

Habituro è buona voce e serve ancora a palagi e corti, p. 261.

Havere ed essere tal volta si tacciono dove parrebbe necessario l’esprimerli, p. 238.

Havere posto per essere si dà singolare anche al plurale e non altramente, p. 312.

I

I può raddoppiarsi e no ne' preteriti de' verbi della quarta maniera, e dire io udì e io udii, p. 146. Non si vuol raddoppiare nel plurale a' nomi il cui singolare finisce in io d'una sillaba sola, né dire specchii, occhii etc., p. ivi.

Iddio ben si adopera in tutti i casi, p. 102.

Il usato d'antiporsi a mi, ti, vi, etc. v.g. «Il vi dirò» per «Vel dirò», p. 343.

Il perché si è detto in vece di per lo che, del quale non v'ha esempio, p. 198.

Il più come ben si adoperi in diversi modi, p. 101.

Impaurire ben si adopera attivo, p. 298.

Impoverire si è adoperato attivo, p. 374.

Inchinare neutro si truova col terzo caso, p. 220.

Infinito si fa nome, etiandio in plurale, p. 221.

Infinito di verbo attivo adoperato in forza di passivo senza affisso, v.g. «Fu condannato a impiccare», cioè ad essere impiccato, p. 75.

Infinito riceve il primo e 'l quarto caso, e quel che sia da osservare nel darli, p. 234.

Intento n.s. ha esempio in prosa, p. 384.

Intervenire si dice ancor bene intravenire, p. 373.

Intramettersi, tramettersi etc. vogliono il secondo caso, p. 300.

Invidiare alcuno appena ha esempio, in vece d'invidiare alcuna cosa ad alcuno, p. 229.

L

L non de' terminare le voci che l'hanno nel plurale, né dir v.g. «I giovanil furori», p. 201.

La per ella si truova usato, p. 275.

La e lo antiposti a mi, ti, ci, si etc., v.g. «La vi dirò» per «Ve la dirò», p. 342.

Lasciamo stare può valere ancora per 'non solamente', p. 313.

Le usato dagli antichi in vece di lo non è da volersi più adoperare, p. 141.

Legna in plurale ha esempio di prosa, p. 359.

Lì e là sono indifferenti a stato e a moto, p. 216.

Lui per a lui, come cui per a cui si truova usato, p. 298.

Lui, lei, loro non sono da usarsi in caso retto, essendo obliqui, p. 88.

Lungo prepositione ben si può dare a persona, e «Lungo il mare» v.g. si dice non di chi va per mare, ma sul lito, p. 309.

M

M in fine delle voci tronche tal volta si ritiene, tal altra si muta in n, p. 202.

Mai non significa numquam, ma unquam; a far che nieghi convien dire non mai, p. 40; se già non vi fosse altra particella negante, p. 44.

Malamente non significa solo 'crudelmente', ma ancora 'male', p. 305.

Mandar dicendo, mandar pregando etc. è ottimamente detto, p. 86.

Mangiare e bere si è più volentieri usato senza da, «Dar mangiare», «Dar bere», p. 79.

Massime avverbio appena ha esempio, p. 110.

Medesimo ben si adopera in forma d'avverbio, non accordandolo al genere del luogo a cui si dà, p. 60.

Medesimo si truova non accordato, né in genere né in numero, ma non vorrebbe usarsi, p. 371.

Medesimo è idem, stesso è ipse, ma non sempre, p. 165.

Mediante avverbio si può dare ancora al plurale, p. 306.

Messe, sottomesse etc. preteriti per mise, sottomise etc. si truova, p. 313.

Mezzo a maniera d'avverbio, dato a cosa di genere feminile, è ben detto, v.g. «Un’hora e mezzo», p. 341.

Minacciare si truova col terzo caso, p. 287.

Molti forti per molto forti e simili è ben detto, p. 160.

Morse è preterito di mordere, non di morire, p. 106.

Motteggiare si truova attivo, p. 353.

Muovere ben si adopera neutro assoluto, p. 294.

Muto per mutolo ha esempi di prosa, p. 218.

N

Navilio sono molti legni insieme, p. 181.

Né non non vale più che né solo, p. 230, 339.

Nessuno è ottima voce, p. 301.

Niente si adopera a significar 'qualche cosa', p. 230.

Niuno può significare 'alcuno', p. 230.

Noce arbore si truova in genere feminile, p. 320.

Nomi usati in amendue i generi, p. 178.

Nomi mascolini in ore adoperati con cose di genere feminile, p. 233.

Nomi che significan moltitudine ricevono il verbo in plurale, v.g. «La gente che v'erano», p. 192.

Nomi in singolare e in plurale posti insieme ricevono il verbo accordato con qual d'essi si vuole, p. 285.

Nomi di maschio e di femina posti insieme, qual regola servino nell'accordar quel che siegue coll'un d'essi, p. 188.

Non in molti luoghi si adopera senza nuocere né giovare, p. 354.

Non che non ha sempre forza avversativa e di negatione, p. 369.

Non per tanto non vale 'non perciò', ma 'nondimeno'; pure il primo ha esempi, p. 113.

Nudo per ignudo ha molti esempi di prosa, p. 218.

O

Ogni si truova dato al plurale, ma non è da usarsi, p. 248.

Ogni si può apostrofare davanti a ogni vocale, p. 128.

Ogni cosa riceve il genere mascolino, v.g. «Ogni cosa è pieno», p. 192.

Ogni Santi e Ognissanti, specolatione da nulla a distinguerli, p. 246.

Ognuno non è solo di più insieme, e può adoperarsi per ciascuno; e similmente ogni, p. 61.

Onde avverbio, adoperato per di cui, de' quali e simili stranamente, p. 81.

Ormai per omai e oramai si truova usato, p. 220.

Osare, vedi ardire.

P

Parete non è di genere mascolino, p. 377.

Parole disusate da fuggirsi, p. 136.

Particelle gli, chi, che, sì come etc. stranamente accordate, p. 47.

Participare si truova col quarto caso, p. 298.

Participi assoluti ammettono il primo e ’l secondo caso, p. 96.

Participi preteriti retti dal verbo havere si accordano volentieri col nome, ma possono ancor discordare in genere e in numero, p. 152; il medesimo è de’ retti dal verbo essere, p. 156; il medesimo è ancora degli assoluti non retti espressamente né da havere né da essere, p. ivi.

Participi d’alcuni verbi ricevono l’essere in maniera oggi strana, p. 116.

Participi, quali richieggano il verbo havere e quali l’essere, e quali accettino l’uno e l’altro, p. 206.

Participi potuto e voluto innanzi all’infinito, quando vgliano l’essere e quando l’havere, p. 211.

Partire per discedere si è usato neutro passivo e neutro, coll’affisso e senza, p. 294.

Pater nostri, ave marie, credo in Deo sono ben detti, p. 103.

Penare, vedi convenire.

Perdere non dà nel preterito perse, ma perdé, p. 106.

Per lo e per il, come si debbano usare, p. 196.

Però non vale solamente ‘per ciò’, ma ancora ‘nondimeno’, p. 283.

Per quello che più volentieri si accompagna col sggiuntivo che col dimostrativo, p. 356.

Persona il quale e simili è ben detto, p. 355.

Per tutto Italia e per tutta Italia, l’uno e l’altro è ben detto, p. 144.

Piovere adoperato attivo, p. 78.

Pochi honesti costumi e simili è ben detto, p. 161.

Poco meno è ben detto per ‘quasi’, p. 369.

Por mente si è usato assai col quarto caso, oltre al terzo, p. 308.

Porta e uscio usati indifferentemente, p. 242.

Possendo si è molte volte usato in prosa per potendo, p. 380.

Presto avverbio è ben usato, p. 112.

Preteriti de’ verbi, come si formino: se ne danno regole o modi dalla p. 179.

Preteriti della prima maniera de’ verbi, ben si adoperano scemi, levandone una sillaba, v.g. dimentico per dimenticato, uso per usato etc., p. 226.

Primogenito si muta col genere e col numero, p. 63.

Promesse per promisit si truova, p. 313.

Promettere si è adoperato per ‘minacciare’, p. 223.

Protestare de’ dirsi, non protestarsi, p. 167.

Puonno per possono ha esempio in prosa, ma non vuole usarsi, p. 333.

Puote non è preterito, ma presente, p. 120.

Pure usato di posporsi a varie particelle, p. 342.

Q

Qualche col plurale ha un esempio, p. 248.

Qualunque si è dato al plurale, p. ivi.

Quanto che è ottimo e vale ‘ancorché, benché’ etc., p. 338.

Quantunque è certo che si è usato e può usarsi avverbio, p. 168.

Quello il quale si truova posto per illud quod, p. 171.

Questo si può dare a cosa altrui ma presente, v.g. «Queste tue lagrime», p. 292.

Questo e quello sustantivi in vece di questi e quegli non sono da volersi usare significando persone; e pur come possa salvarsi, p. 175.

Qui non serve solo a stato, ma ad ogni maniera di moto, p. 217.

R

Richiedere ad alcuno alcuna cosa è ben detto, p. 361.

Rinuntiare all’uficio etc. è ben detto, p. ivi.

S

S innanzi ad altra consonante in principio di parola, che servitù metta, p. 205.

Salvo, salvo che, salvo se, tutto è ben detto, p. 144.

Sanare si truova neutro e può usarsi, p. 341.

Saramento, non sacramento, si è detto per ‘giuramento’, p. 59.

Scordare per ‘dimenticare’ è buona voce dell’uso, ma senza esempio antico, p. 304.

Sdrucire e sdruscire non significa solamente ‘scucire’, p. 108.

Se, seconda persona del verbo essere, è più regolato che sei o se’, p. 173.

Se bene avverbio è cosa moderna, p. 219.

Se non fosse è meglio detto che se non fosse stato, p. 224.

Senza più non significa ‘dopo, appresso, etc.’, ma quel che suona, p. 52.

Signoreggiare si truova col terzo caso, p. 319.

Sii e sia in seconda persona è ugualmente ben detto, p. 111.

Simile è ottima voce in prosa, p. 392.

Sincopare le voci è lecito ancora a’ prosatori, v.g. vivrò, sgombrò, oprare, cadrà etc., p. 306.

Sì veramente si truova bene accompagnato col dimostrativo, p. 335.

Soffrì per sofferse ha buoni esempi, p. 181.

Sol per sola, v.g. «Una sol volta», si danna di solecismo, p. 201.

Sovràsta e soprastà, contràstano e contrastànno, se e come si truovino usati, p. 371.

Sparto è della prosa altresì come sparso, p. 223.

Sperare si è adoperato per temere, p. 219.

Succedere si dice ugualmente bene della cosa e della persona, p. 337.

Succedere per ‘avvenire’ in buona lingua è sol delle cose che vengon dietro, non di tutte quelle che avvengono, p. ivi.

Suoi per loro ha moltissimi esempi, ma meglio si fa non imitandoli, p. 173.

Superlativi, si sono usati con particelle d’accrescimento, v.g. «Molto ricchissimo» etc., p. 172.

Superlativo, si truova col secondo caso, p. 347.

Supplire si truova col terzo caso, p. 319.

Sustantivi de’ quali l’uno è come cosa dell’altro posson ricevere il medesimo e diverso articolo, e dirsi v.g. «La statua di marmo» e «del marmo», p. 168.

T

Talento significa ‘volontà, appetito etc.’; forse ancora ‘abilità, attitudine’, p. 345.

Tanta poca gente e simili è ben detto, p. 160.

Templo, v. esempio.

Terminatione de’ preteriti in aro e iro, v.g. amaro, usciro, sta bene ancora in prosa, p. 289.

Terminatione de’ tempi passati in ia, v.g. udia, servia, seguia, e ameria, havria, potria etc. fu molto in uso a’ prosatori antichi ed è buona, p. 170.

Terminatione in emo nel presente de’ verbi della seconda maniera, come semo, havemo, dovemo etc., è ottima, p. 158.

Terminationi straordinarie di nomi nel plurale, v.g. le arcora e le membra, p. 277.

Testimonio vale ancora per ‘testimonianza’ e può dirsi dar testimonio etc., p. 290.

Timido si truova per ‘da temersi’, come pauroso è chi ha e chi mette paura, p. 299.

Trarre dà nell’imperativo trai, p. 349.

Trasandare adoperato attivo, e se debba dirsi trasvada o trasandi etc., p. 309.

Tratto per ‘maniera’ ha esempi antichi, p. 421.

Trave ha un esempio di feminino, p. 377.

Tristezza è ben usata per ‘malinconia’, p. 232.

Troncamento, con quali maniere di voci possa usarsi, p. 199.

Troppi larghi parti per troppo è ben detto, p. 160.

Tutti e tre, tutti e quattro etc. usato dirsi da gli antichi e ben detto, p. 83.

Tutto dì, tutta gente e simili è ben detto, p. 378.

V

Varietà grande e lecita in moltissime voci e modi, p. 134; se ne allegano autorità di scrittori, p. 351.

Vascello è voce moderna e buona, p. 107.

Vdire si dice, non odire, perché l’accento ch’era su l’o d’odo è passato innanzi, p. 356.

Venire da uno per ad uno è ben detto, p. 349.

Verbi impersonali piovere, tonare etc. adoperati attivi, p. 78.

Verbi che d’attivi divengon neutri, di neutri attivi etc., se ne apportano molti, p. 267.

Verbi, alcuni accettano indifferentemente il secondo e ’l sesto caso, p. 245.

Verbi che servono alla memoria, hanno una lor maniera singolare, p. 347.

Verbi che traspongono l’l e l’n, tolgo, togli, piango, piagni, che regola habbiano, p. 58.

Verbi scorrettamente usati in diversi lor tempi:

non si de’ dire io amavo, leggevo, udivo, ma io amava, leggeva, udiva etc., p. 50;

non quegli amorono, studiorono, imparorono etc. della pri$

ma maniera de’ verbi, ma quegli amarono, studiarono etc., p. 51;

non io amarò, studiarò, impararò etc. della medesima prima maniera, ma io amerò, studierò etc., p. 82;

non noi ameressimo, leggeressimo, udiressimo per amaremus, legeremus, audiremus, e così di tutti i verbi, ma noi ameremmo, leggeremmo, udiremmo etc., p. 80;

non noi amassimo, leggessimo, udissimo, per amavimus, legimus, audivimus e così de gli altri, ma noi amammo, leggemmo, udimmo etc., p. 81;

non ch’io legghi, dichi, habbi, facci etc. e che legghino, dichino, habbino, faccino etc., ma ch’io legga, dica etc., leggano, dicano etc., e così di tutti i verbi che non sono della prima maniera, p. 84;

non io sarebbi, vorrebbi etc., per io sarei, vorrei etc., p. 240; non se voi volessi, credessi etc., e se volessivo, credessivo, etc., per se voleste, credeste etc., p. ivi;

non voi amavi, voi credevi, vedevi etc. per voi amavate, credevate etc., p. 241;

non cercono, guardono, amono etc. della prima maniera, come fossero delle tre altre, p. 242;

non credano, odano, temano per credunt, audiunt, timent, come fssero della prima maniera, p. ivi;

non noi vissimo, vidimo, hebbimo etc. per vivemmo, vedemmo, havemmo etc., p. ivi;

non vi m’amasti, voi l’uccidesti, voi mi dicesti etc. per voi m’amaste, voi l’uccideste etc., p. ivi.

Verbo in singolare ben si dà a cose in numero plurale, v.g. «Fu tagliate le teste a molti» etc., p. 265.

Vero sta bene non accordato né in genere né in numero, p. 341.

Veruno può valere per ‘niuno’, p. 135.

Vestigia ha qualche esempio in prosa, p. 359.

Vi avverbio, vedi ci.

Vicinanza vale ancora per ‘prossimità’, p. 362.

Voci italiane, quali sieno da potersi usare, se ne parla a lungo p. 320 etc.

Voci del genere feminile, accresciute divengono maschie, v.g. lettere dà letteroni etc., p. 335.

Volsi è preterito del verbo volgere, non di volere, che dà volli, volle, vollero, p. 86.

Voluto e potuto: innanzi all’infinito, quando vogliano l’essere e quando l’havere, v.g. non ho potuto o non son potuto passare, p. 211, etc.

Vorrei e vorrebbe si è detto per havrei e havrebbe voluto, p. 225.

Vsare si è usato ancora col secondo caso, p. 370.

Vscire si dice, non escire, perché l’accento ch’era su l’e d’esco è passato innanzi, p. 163.

Vscire si è usato molto più col secondo caso che col sesto, p. 171.

Vuo’ per voglio è mal detto; il suo accorciato è vo’, vuo’ è di vuoi, p. 226.

Z

Z e t, ragioni pro e contra amendue, p. 63.

Consulta l’edizione digitale GeoStoGrammIt